2023年10月07日

外来種フィールドワークを開催しました ガチ!生物多様性塾2023

【ガチ!生物多様性塾】 by 昆虫食倶楽部

Powered by 大興金属(株) (株)平出章商店 豊田合成(株)

巨大なスッポンいた!

9/24(日)に外来種フィールドワークを開催しました。

今、生物多様性は危機的な状況にあると言われていますが、外来種による問題はその主要な要因のひとつになっています。

環境省 生物多様性に迫る危機

そんな外来種問題について、昆虫食倶楽部が取り組んでいる佐鳴湖でのミシシッピアカミミガメの駆除活動を体験することを通して学んでいきます。

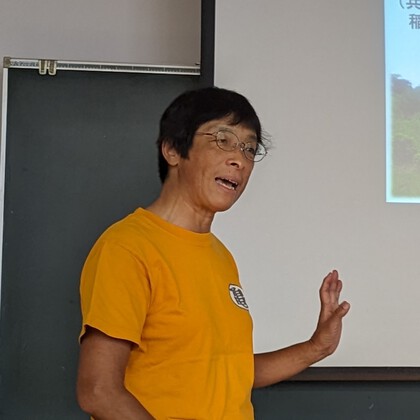

ゲスト講師として和亀保護の会の西堀智子さんにご参加いただきました。

主に関西地方で、長年イシガメの保護活動、外来カメの駆除活動をされています。

佐鳴湖に設置しておいたカメ用の罠を引き上げていきます。

小さめのミシシッピアカミミガメ

洗濯ネットに入れ替えて運搬

今回はハゼが一緒に入っていることが多かったです。

食べるとおいしいですが、今回はリリース。

カメ罠を回収しながら、佐鳴湖のいろいろな自然もあわせて観察します。

佐鳴湖に注ぎ込む新川には、さまざまな魚が泳いでいるのが見えます。

新川の水は透明なのに、佐鳴湖の中の水はとても濁っているのはなぜ?

川の中州に不自然に立てられている枝はなんだろう?

クグ(葛)は、日本では葛根湯や葛湯にしたり、つるを編んでかごを作ったりしてとても身近な植物だけど、そのクズがアメリカに侵入したら「グリーンモンスター」と呼ばれてとても厄介な外来種になっているらしい

(世界の侵略的外来種ワースト100にランクインしています)

ちなみにクズの新芽の柔らかい部分を天ぷらにして食べるととても美味しいですよ

(落ちていた死骸を見ながら)カムルチー(雷魚)は食べるとめっちゃうまい

このあたりでもう少しするとアケビの実がとれるんだけど、食べたことある?

といったような話をしながら歩きました(食べる話が多め)。

草の勢いがすごい。今の時期はヌスビトハギ(ひっつき虫)に要注意!

暑かったけど、とても良い天気でした。

捕獲したカメを計測・記録します。

カメの種や性別の見分け方講座。

巨大なスッポンがいました!(甲長35cm以上)

こういう出会があるとテンション上がりますね!!

その後、ミシシッピアカミミガメは冷凍庫に入れて殺処分しますが、希望する参加者にはその様子も見てもらいました。

昆虫食倶楽部では、専門家のアドバイスのもと、冷凍庫での殺処分をいう方法を採用しています。

低温で冬眠する延長上で苦しまずにいつの間にか死んでいるという状態が理想ですが、実際の冷凍庫の中の様子を見ると、必ずしも安楽死とは言えないのは事実。

駆除をしている人にとっても心理的負担はあるし、

駆除されるアカミミガメの立場で考えたらひどい話であることは重々承知をしていますが、

それでも、それに向き合い、乗り越えないと外来種対策は進まない、と思っています。

ここまででも、盛りだくさんで樹分と思える内容ですが、

ここで終わらないのがガチ塾!(ガチですねぇ)

富塚協働センターへ移動して、勉強会の部です。

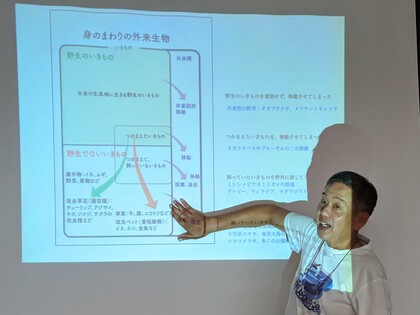

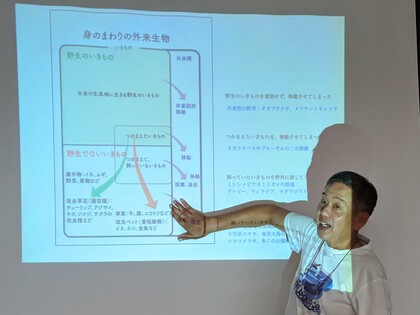

戸田さんより、”本来”の生態系とは?というお話

「”本来”の生態系」ってなんなんですかね。

それを考えるだけで頭がぐるぐるしてきます。

外来種は

・侵略性のあり、無し(侵略的外来種⇔その他外来種)

・侵略性の程度(特定外来生物→緊急対策外来種→重点対策外来種→)

・海外から、国内から

・いつ入ってきたか

・移入は意図的か、非意図的か

・管理されているかどうか

・人の生活に対して、有害→中立→利益

・害、利益がお金に換算できるかどうか

など、

評価軸が多岐にわたっていて、入り組んでいるので、とても複雑。

「外来種」とひとくくりにしないで、ひとつひとつ解像度を上げて見ていく必要があると思います。

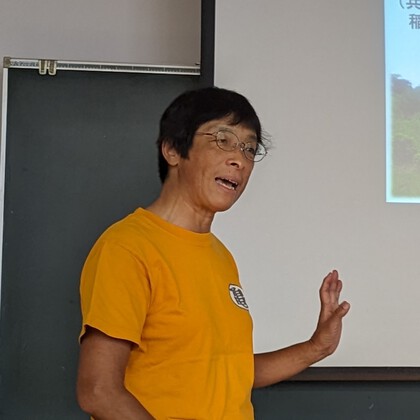

続いて、西堀さんから、和亀保護の会での活動の様子をお話しいただきました。

兵庫県のため池で、アカミミガメが侵入したことでハス(レンコン)が消滅↘↘↘

↓

レンコンが食べたいという思いで駆除活動開始

↓

紆余曲折ありながらも、防除に成功し、ハスの芽が出始める↗↗↗

↓

今度はアメリカザリガニ大繁殖し、ハスの芽を食べてしまう!↘↘↘

↓

アカミミガメ&ザリガニ駆除を始める

↓

2023年はレンコン掘りができることになった!!↗↗↗

うまくいったこと、うまくいかなかったこと含め、

活動を続けていく中で問題が生じたときに、それに対してどう考え、対処してきたか、臨場感たっぷりにお話していただきました。

一筋縄ではいかず、テンションが上がったり下がったりしながら続けていくのが外来種対策なのでしょう。

困ったときは助け合う

とにかく継続する

長年活動に取り組み、経験豊富な西堀さんの言葉は説得力があります。

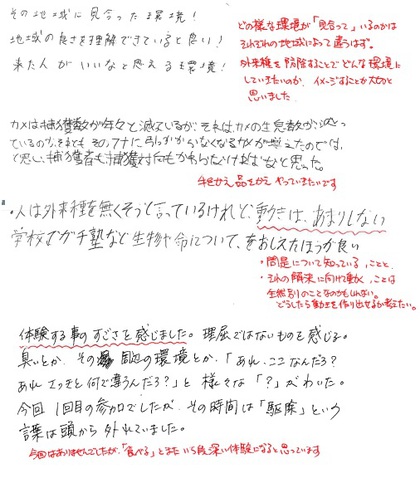

最後はグループディスカッション

「外来種駆除の活動をすることで、どのような環境を目指していきたいか」

をテーマに話し合いました。

この点はじっくり時間をかけて話し合いたかったですが、スケジュールがおしてしまい、十分な時間が取れなかったのが残念でした。

でもなにか無駄な時間があったわけではなく、十分に時間を取ってやろうとすると拘束時間が長くなってしまう・・・。

合宿やりますか。

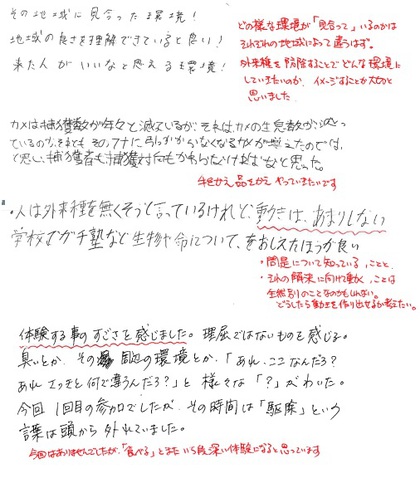

参加者ワークシートより抜粋

ガチ!生物多様性塾2023 開催レポート

おためしガチ塾

土壌動物フィールドワーク

里山フィールドワーク

夜の昆虫観察会

ミシシッピアカミミガメを解剖してみよう

ガサガサフィールドワーク

講演会「人と、川・アユの関係を良くするために」

外来種フィールドワーク

受講生によるプレゼン大会

フェイスブック https://www.facebook.com/tottetaberu/

インスタグラム https://www.instagram.com/tottetaberu/

公式LINEアカウント https://lin.ee/9jCC1A5

「いいね!」「フォロー」お願いしますm(_ _)m

とる食べ会員募集中です!

詳しくはこちら←クリック

【お問い合わせ先】

昆虫食倶楽部 夏目恵介

電話:090-9900-0928

メール:tottetaberu@gmail.com

Powered by 大興金属(株) (株)平出章商店 豊田合成(株)

巨大なスッポンいた!

9/24(日)に外来種フィールドワークを開催しました。

今、生物多様性は危機的な状況にあると言われていますが、外来種による問題はその主要な要因のひとつになっています。

環境省 生物多様性に迫る危機

そんな外来種問題について、昆虫食倶楽部が取り組んでいる佐鳴湖でのミシシッピアカミミガメの駆除活動を体験することを通して学んでいきます。

ゲスト講師として和亀保護の会の西堀智子さんにご参加いただきました。

主に関西地方で、長年イシガメの保護活動、外来カメの駆除活動をされています。

佐鳴湖に設置しておいたカメ用の罠を引き上げていきます。

小さめのミシシッピアカミミガメ

洗濯ネットに入れ替えて運搬

今回はハゼが一緒に入っていることが多かったです。

食べるとおいしいですが、今回はリリース。

カメ罠を回収しながら、佐鳴湖のいろいろな自然もあわせて観察します。

佐鳴湖に注ぎ込む新川には、さまざまな魚が泳いでいるのが見えます。

新川の水は透明なのに、佐鳴湖の中の水はとても濁っているのはなぜ?

川の中州に不自然に立てられている枝はなんだろう?

クグ(葛)は、日本では葛根湯や葛湯にしたり、つるを編んでかごを作ったりしてとても身近な植物だけど、そのクズがアメリカに侵入したら「グリーンモンスター」と呼ばれてとても厄介な外来種になっているらしい

(世界の侵略的外来種ワースト100にランクインしています)

ちなみにクズの新芽の柔らかい部分を天ぷらにして食べるととても美味しいですよ

(落ちていた死骸を見ながら)カムルチー(雷魚)は食べるとめっちゃうまい

このあたりでもう少しするとアケビの実がとれるんだけど、食べたことある?

といったような話をしながら歩きました(食べる話が多め)。

草の勢いがすごい。今の時期はヌスビトハギ(ひっつき虫)に要注意!

暑かったけど、とても良い天気でした。

捕獲したカメを計測・記録します。

カメの種や性別の見分け方講座。

巨大なスッポンがいました!(甲長35cm以上)

こういう出会があるとテンション上がりますね!!

その後、ミシシッピアカミミガメは冷凍庫に入れて殺処分しますが、希望する参加者にはその様子も見てもらいました。

昆虫食倶楽部では、専門家のアドバイスのもと、冷凍庫での殺処分をいう方法を採用しています。

低温で冬眠する延長上で苦しまずにいつの間にか死んでいるという状態が理想ですが、実際の冷凍庫の中の様子を見ると、必ずしも安楽死とは言えないのは事実。

駆除をしている人にとっても心理的負担はあるし、

駆除されるアカミミガメの立場で考えたらひどい話であることは重々承知をしていますが、

それでも、それに向き合い、乗り越えないと外来種対策は進まない、と思っています。

ここまででも、盛りだくさんで樹分と思える内容ですが、

ここで終わらないのがガチ塾!(ガチですねぇ)

富塚協働センターへ移動して、勉強会の部です。

戸田さんより、”本来”の生態系とは?というお話

「”本来”の生態系」ってなんなんですかね。

それを考えるだけで頭がぐるぐるしてきます。

外来種は

・侵略性のあり、無し(侵略的外来種⇔その他外来種)

・侵略性の程度(特定外来生物→緊急対策外来種→重点対策外来種→)

・海外から、国内から

・いつ入ってきたか

・移入は意図的か、非意図的か

・管理されているかどうか

・人の生活に対して、有害→中立→利益

・害、利益がお金に換算できるかどうか

など、

評価軸が多岐にわたっていて、入り組んでいるので、とても複雑。

「外来種」とひとくくりにしないで、ひとつひとつ解像度を上げて見ていく必要があると思います。

続いて、西堀さんから、和亀保護の会での活動の様子をお話しいただきました。

兵庫県のため池で、アカミミガメが侵入したことでハス(レンコン)が消滅↘↘↘

↓

レンコンが食べたいという思いで駆除活動開始

↓

紆余曲折ありながらも、防除に成功し、ハスの芽が出始める↗↗↗

↓

今度はアメリカザリガニ大繁殖し、ハスの芽を食べてしまう!↘↘↘

↓

アカミミガメ&ザリガニ駆除を始める

↓

2023年はレンコン掘りができることになった!!↗↗↗

うまくいったこと、うまくいかなかったこと含め、

活動を続けていく中で問題が生じたときに、それに対してどう考え、対処してきたか、臨場感たっぷりにお話していただきました。

一筋縄ではいかず、テンションが上がったり下がったりしながら続けていくのが外来種対策なのでしょう。

困ったときは助け合う

とにかく継続する

長年活動に取り組み、経験豊富な西堀さんの言葉は説得力があります。

最後はグループディスカッション

「外来種駆除の活動をすることで、どのような環境を目指していきたいか」

をテーマに話し合いました。

この点はじっくり時間をかけて話し合いたかったですが、スケジュールがおしてしまい、十分な時間が取れなかったのが残念でした。

でもなにか無駄な時間があったわけではなく、十分に時間を取ってやろうとすると拘束時間が長くなってしまう・・・。

合宿やりますか。

参加者ワークシートより抜粋

ガチ!生物多様性塾2023 開催レポート

おためしガチ塾

土壌動物フィールドワーク

里山フィールドワーク

夜の昆虫観察会

ミシシッピアカミミガメを解剖してみよう

ガサガサフィールドワーク

講演会「人と、川・アユの関係を良くするために」

外来種フィールドワーク

受講生によるプレゼン大会

フェイスブック https://www.facebook.com/tottetaberu/

インスタグラム https://www.instagram.com/tottetaberu/

公式LINEアカウント https://lin.ee/9jCC1A5

「いいね!」「フォロー」お願いしますm(_ _)m

とる食べ会員募集中です!

詳しくはこちら←クリック

【お問い合わせ先】

昆虫食倶楽部 夏目恵介

電話:090-9900-0928

メール:tottetaberu@gmail.com