2019年08月28日

祝5周年!【セミをとって食べる】 昆虫食の魅力について書いてみました。

【とって食べる】 by 昆虫食倶楽部

8/4(日)に【セミをとって食べる】を開催しました!

2014年の8月にセミをとって食べるイベントを開催したことが昆虫食倶楽部の始まりです。

そう!今回めでたく5周年を迎えることができました!

始めた頃は5年後に昆虫食倶楽部がこんな事になっているなんて全く予想していませんでした。

イベントに参加してくれたみなさんが楽しんでくれたのと、ゆかいな人たちが次々と仲間になってくれたおかげで、とても楽しい団体になっていると思います。

ありがたいことです。

昆虫食倶楽部周辺のみなさんと、身近な自然、生き物たちに感謝です。

せっかくなので今回のブログは僕(夏目)が感じている昆虫食の魅力について書いてみようと思います。

最近はネット記事を中心に、新聞やテレビでも昆虫食の話題を見かけることが増えてきたように思います。

みなさんはどんなところに昆虫食の魅力を感じているのでしょう?

僕は昆虫食の魅力は大きく分けて2種類あると思っています。

そして、2つを分けて考えたほうが、魅力を正確に理解できると思っています。

1つ目は「新しい食材・新しい栄養素としての昆虫食」としての魅力です。

日本では人口減少が問題になっていますが、世界全体で考えるとアジア、アフリカを中心に人口増加が続いています。

それにともない、近い将来に食糧不足が深刻になると言われています。

魚は世界的な需要の増加と、とり過ぎによる水産資源の減少があいまって、価格が高騰していることはすでにみなさんも感じていることだと思います。

「庶民の味覚」であったはずのアジやイワシが最近なんだかいいお値段。

浜松の特産品のウナギ、食べるのに勇気がいりますね。

回転寿司で人気のマグロもそのうち食べられなるかもよ。

そして牛肉や豚肉も、魚と同じように世界的な需要の増加と、家畜の餌である牧草や穀物が気候変動その他の要因により不足気味、などの要因があいまって、これからどんどん価格が上がっていくのではないか、と言う人もいます。

今のような価格で、思う存分食べられなくなる日はそう遠くない!?

少なくとも、世界全体で見たときに近い将来タンパク質が不足するのは間違いなさそうです。

そういった状況の中で注目されているのが「昆虫食」なんです。

昆虫は、

牛や豚などに比べてはるかに少ない量の餌で成長します。

乾燥にも強く、成長に必要な水も少なくてすみます。

狭い場所でも養殖することができます。

良質なタンパク質や微量栄養素を多く含んでいて健康に良い食材です。

その他、さまざまな理由から、近い将来の食糧危機に対する解決策の一つに昆虫食が挙げられているのです。

実際に世界各地で昆虫(主にコオロギ)を大量に養殖する大きなプラントが建てられ、昆虫食ビジネスが盛んになっています。

大量養殖された昆虫は、まるごと粉末にして「昆虫粉」として販売されています。

粉にしてしまえば見た目はただの粉。だけど昆虫まるごと使っているから栄養は豊富。

たとえば小麦粉にその昆虫粉を混ぜてパンやパスタを作れば、抵抗感なく昆虫食が食べられるというわけです。

栄養豊富で地球にも優しい。

昆虫食は「新しい食材」として大きな可能性、魅力を持っています。

昆虫食の魅力の2つ目は「ごちそうとしての昆虫食」。

【とって食べる】のイベントはこちらの魅力に分類されると思います。

昆虫は世界各地で昔から食べられてきましたし、今でも食べられています。

日本でも同様で、特に浜松のおとなりの信州地方は、日本の中でも昆虫食が盛んな地域として有名です。

昆虫を食べるというと

「ほかに食べるものがないからしかたなく(替わりの栄養源として)食べる」

というイメージがある人も多いと思います。

先に書いた「新しい食材」として昆虫食ビジネスが興っているのも「世界的な食糧不足が起こるかもしれない」という背景が後押ししている部分は大きいと思います。

そのイメージは間違っていると言うつもりはありません。

が、

昆虫はおいしいから食べられているんです!

その証拠に

アフリカ南部でよく食べられているモパネワームというイモムシがあるのですが、それは市場で肉や魚よりも高い値段で売られていることもあるそうです。

しかたなく食べるならわざわざ高い虫を買って食べたりしないですよね。

信州では「はちのこ」をとるために、スズメハチを追って山の中を駆けまわる「ハチ追い」が行われています。

道もない山の斜面をハチを追って駆けていくのは当然かなり大変なことですし、見つけたハチの巣を取り出すときに刺されて痛い思いをすることもしょっちゅうです。

でも、そこまでしてでもはちのこを食べたいのです。

おいしいから。

ごちそうとして食べるんです。

【とって食べる】のイベントでも、おいしそうに、うれしそうにセミやバッタを食べる姿がよく見られます。

このおいしさを味わうためにはいくつかポイントがあると思います。

①自分たちでつかまえた昆虫を食べること

②大勢でわいわい言いながら食べること

をおすすめします。

自分で育てた野菜は特別に美味しい、というのと同じように自分でつかまえて、自分で料理した虫には「特別な調味料」がかかっているのです。

(童心にかえってセミとりをするのはそれだけで楽しい!)

楽しそうな雰囲気の中で食べるというのも大切で、最初は消極的だったけど、周りの人が美味しそうに食べているのを見てつられて食べてみたら意外とおいしかった!というのもよく起こります。

味わいたい人は【とって食べる】のイベントに参加していただいてもよいですが、特別難しいことはやっていないので、興味がありそうなまわりの友達をさそって、自分たちでやってみるのも良いと思います。

もちろん慣れてきたら一人でじっくり味わうのも有りですよ。

「新しい食材・新しい栄養素としての昆虫食」と「ごちそうとしての昆虫食」

以上、僕が考える昆虫食の魅力について簡単に書いてみました。

が、昆虫食はとても奥深く、まだ感じられていない魅力がたくさんあるのではないかとも思っています。

これからも【とって食べる】のイベントをとおして、昆虫食の魅力にたくさん触れていきたいです。

ぜひ遊びに来てくださいね。

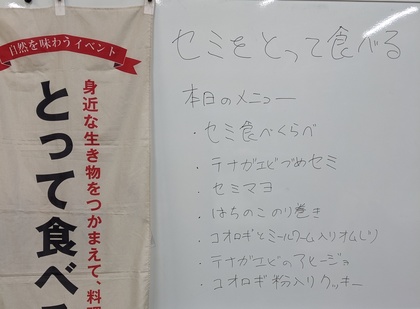

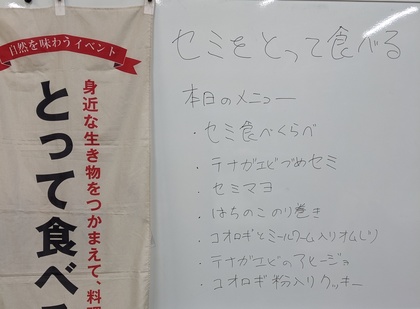

今回の【セミをとって食べる】も盛りだくさんのメニューになりました。

ごちそうさま~

フェイスブック https://www.facebook.com/tottetaberu/

インスタグラム https://www.instagram.com/tottetaberu/

「いいね!」「フォロー」お願いしますm(_ _)m

とる食べ会員募集中です!

詳しくはこちら←クリック

【お問い合わせ先】

昆虫食倶楽部 夏目恵介

電話:090-9900-0928

メール:tottetaberu@gmail.com

8/4(日)に【セミをとって食べる】を開催しました!

2014年の8月にセミをとって食べるイベントを開催したことが昆虫食倶楽部の始まりです。

そう!今回めでたく5周年を迎えることができました!

始めた頃は5年後に昆虫食倶楽部がこんな事になっているなんて全く予想していませんでした。

イベントに参加してくれたみなさんが楽しんでくれたのと、ゆかいな人たちが次々と仲間になってくれたおかげで、とても楽しい団体になっていると思います。

ありがたいことです。

昆虫食倶楽部周辺のみなさんと、身近な自然、生き物たちに感謝です。

せっかくなので今回のブログは僕(夏目)が感じている昆虫食の魅力について書いてみようと思います。

最近はネット記事を中心に、新聞やテレビでも昆虫食の話題を見かけることが増えてきたように思います。

みなさんはどんなところに昆虫食の魅力を感じているのでしょう?

僕は昆虫食の魅力は大きく分けて2種類あると思っています。

そして、2つを分けて考えたほうが、魅力を正確に理解できると思っています。

1つ目は「新しい食材・新しい栄養素としての昆虫食」としての魅力です。

日本では人口減少が問題になっていますが、世界全体で考えるとアジア、アフリカを中心に人口増加が続いています。

それにともない、近い将来に食糧不足が深刻になると言われています。

魚は世界的な需要の増加と、とり過ぎによる水産資源の減少があいまって、価格が高騰していることはすでにみなさんも感じていることだと思います。

「庶民の味覚」であったはずのアジやイワシが最近なんだかいいお値段。

浜松の特産品のウナギ、食べるのに勇気がいりますね。

回転寿司で人気のマグロもそのうち食べられなるかもよ。

そして牛肉や豚肉も、魚と同じように世界的な需要の増加と、家畜の餌である牧草や穀物が気候変動その他の要因により不足気味、などの要因があいまって、これからどんどん価格が上がっていくのではないか、と言う人もいます。

今のような価格で、思う存分食べられなくなる日はそう遠くない!?

少なくとも、世界全体で見たときに近い将来タンパク質が不足するのは間違いなさそうです。

そういった状況の中で注目されているのが「昆虫食」なんです。

昆虫は、

牛や豚などに比べてはるかに少ない量の餌で成長します。

乾燥にも強く、成長に必要な水も少なくてすみます。

狭い場所でも養殖することができます。

良質なタンパク質や微量栄養素を多く含んでいて健康に良い食材です。

その他、さまざまな理由から、近い将来の食糧危機に対する解決策の一つに昆虫食が挙げられているのです。

実際に世界各地で昆虫(主にコオロギ)を大量に養殖する大きなプラントが建てられ、昆虫食ビジネスが盛んになっています。

大量養殖された昆虫は、まるごと粉末にして「昆虫粉」として販売されています。

粉にしてしまえば見た目はただの粉。だけど昆虫まるごと使っているから栄養は豊富。

たとえば小麦粉にその昆虫粉を混ぜてパンやパスタを作れば、抵抗感なく昆虫食が食べられるというわけです。

栄養豊富で地球にも優しい。

昆虫食は「新しい食材」として大きな可能性、魅力を持っています。

昆虫食の魅力の2つ目は「ごちそうとしての昆虫食」。

【とって食べる】のイベントはこちらの魅力に分類されると思います。

昆虫は世界各地で昔から食べられてきましたし、今でも食べられています。

日本でも同様で、特に浜松のおとなりの信州地方は、日本の中でも昆虫食が盛んな地域として有名です。

昆虫を食べるというと

「ほかに食べるものがないからしかたなく(替わりの栄養源として)食べる」

というイメージがある人も多いと思います。

先に書いた「新しい食材」として昆虫食ビジネスが興っているのも「世界的な食糧不足が起こるかもしれない」という背景が後押ししている部分は大きいと思います。

そのイメージは間違っていると言うつもりはありません。

が、

昆虫はおいしいから食べられているんです!

その証拠に

アフリカ南部でよく食べられているモパネワームというイモムシがあるのですが、それは市場で肉や魚よりも高い値段で売られていることもあるそうです。

しかたなく食べるならわざわざ高い虫を買って食べたりしないですよね。

信州では「はちのこ」をとるために、スズメハチを追って山の中を駆けまわる「ハチ追い」が行われています。

道もない山の斜面をハチを追って駆けていくのは当然かなり大変なことですし、見つけたハチの巣を取り出すときに刺されて痛い思いをすることもしょっちゅうです。

でも、そこまでしてでもはちのこを食べたいのです。

おいしいから。

ごちそうとして食べるんです。

【とって食べる】のイベントでも、おいしそうに、うれしそうにセミやバッタを食べる姿がよく見られます。

このおいしさを味わうためにはいくつかポイントがあると思います。

①自分たちでつかまえた昆虫を食べること

②大勢でわいわい言いながら食べること

をおすすめします。

自分で育てた野菜は特別に美味しい、というのと同じように自分でつかまえて、自分で料理した虫には「特別な調味料」がかかっているのです。

(童心にかえってセミとりをするのはそれだけで楽しい!)

楽しそうな雰囲気の中で食べるというのも大切で、最初は消極的だったけど、周りの人が美味しそうに食べているのを見てつられて食べてみたら意外とおいしかった!というのもよく起こります。

味わいたい人は【とって食べる】のイベントに参加していただいてもよいですが、特別難しいことはやっていないので、興味がありそうなまわりの友達をさそって、自分たちでやってみるのも良いと思います。

もちろん慣れてきたら一人でじっくり味わうのも有りですよ。

「新しい食材・新しい栄養素としての昆虫食」と「ごちそうとしての昆虫食」

以上、僕が考える昆虫食の魅力について簡単に書いてみました。

が、昆虫食はとても奥深く、まだ感じられていない魅力がたくさんあるのではないかとも思っています。

これからも【とって食べる】のイベントをとおして、昆虫食の魅力にたくさん触れていきたいです。

ぜひ遊びに来てくださいね。

今回の【セミをとって食べる】も盛りだくさんのメニューになりました。

ごちそうさま~

フェイスブック https://www.facebook.com/tottetaberu/

インスタグラム https://www.instagram.com/tottetaberu/

「いいね!」「フォロー」お願いしますm(_ _)m

とる食べ会員募集中です!

詳しくはこちら←クリック

【お問い合わせ先】

昆虫食倶楽部 夏目恵介

電話:090-9900-0928

メール:tottetaberu@gmail.com